Sanskrit Vyakaran Nikar (संस्कृत व्याकरण निकर)

₹336.00

| Author | Prof. Uma Sankar Sharma |

| Publisher | Chaukhambha Viswabharati |

| Language | Hindi & Sanskrit |

| Edition | 2023 |

| ISBN | 978-93-91730-01-7 |

| Pages | 367 |

| Cover | Paper Back |

| Size | 14 x 4 x 22 (l x w x h) |

| Weight | |

| Item Code | CVB0003 |

| Other | Dispatched in 1-3 days |

10 in stock (can be backordered)

CompareDescription

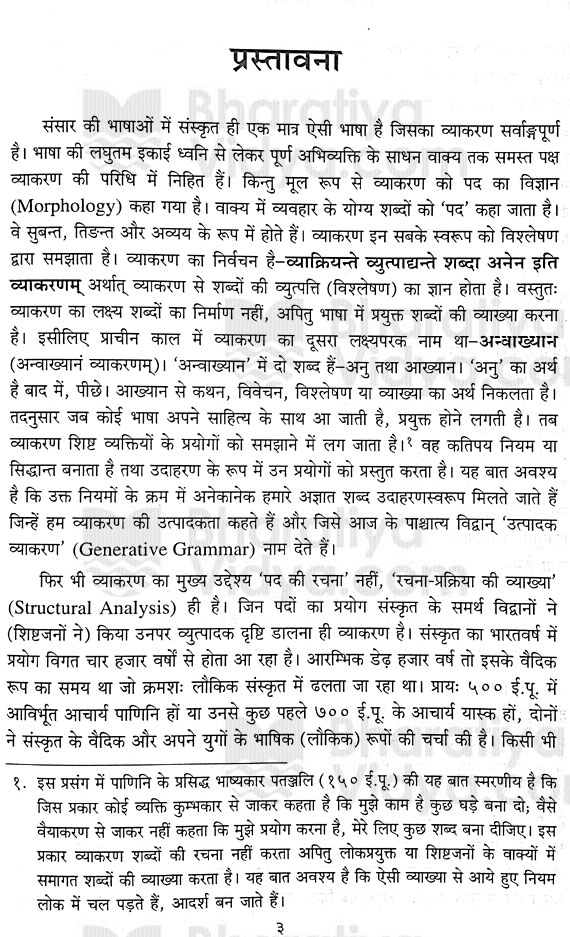

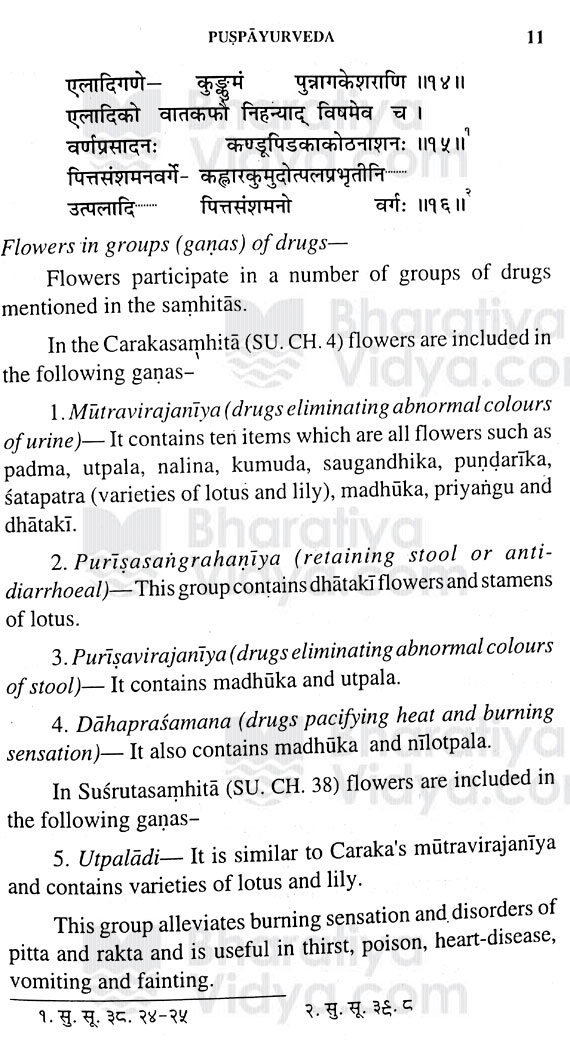

संस्कृत व्याकरण निकर (Sanskrit Vyakaran Nikar) संसार की भाषाओं में संस्कृत ही एक मात्र ऐसी भाषा है जिसका व्याकरण सर्वाङ्गपूर्ण है। भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि से लेकर पूर्ण अभिव्यक्ति के साथन वाक्य तक समस्त पक्ष व्याकरण की परिधि में निहित हैं। किन्तु मूल रूप से व्याकरण को पद का विज्ञान (Morphology) कहा गया है। वाक्य में व्यवहार के योग्य शब्दों को ‘पद’ कहा जाता है। वे सुबन्त, तिहन्त और अव्यय के रूप में होते हैं। व्याकरण इन सबके स्वरूप को विश्लेषण द्वारा समझाता है। व्याकरण का निर्वचन है-व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम् अर्थात् व्याकरण से शब्दों की व्युत्पति (विश्लेषण) का ज्ञान होता है। वस्तुतः व्याकरण का लक्ष्य शब्दों का निर्माण नहीं, अपितु भाषा में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या करना है। इसीलिए प्राचीन काल में व्याकरण का दूसरा लक्ष्यपरक नाम था-अन्याख्यान (अन्वाख्यानं व्याकरणम्)। ‘अन्याख्यान’ में दो शब्द हैं-अनु तथा आख्यान। ‘अनु”” का अर्थ है बाद में, पीछे। आख्यान से कथन, विवेचन, विश्लेषण या व्याख्या का अर्थ निकलता है। तदनुसार जब कोई भाषा अपने साहित्य के साथ आ जाती है, प्रयुक्त होने लगती है। तब व्याकरण शिष्ट व्यक्तियों के प्रयोगों को समझाने में लग जाता है। वह कतिपय नियम या सिद्धान्त बनाता है तथा उदाहरण के रूप में उन प्रयोगों को प्रस्तुत करता है। यह बात अवश्य है कि उक्त नियमों के क्रम में अनेकानेक हमारे अज्ञात शब्द उदाहरणस्वरूप मिलते जाते हैं जिन्हें हम व्याकरण की उत्पादकता कहते हैं और जिसे आज के पाश्चात्य विद्वान् ‘उत्पादक व्याकरण’ (Generative Grammar) नाम देते हैं।

फिर भी व्याकरण का मुख्य उद्देश्य ‘पद की रचना’ नहीं, ‘रचना-प्रक्रिया की व्याख्या (Structural Analysis) ही है। जिन पदों का प्रयोग संस्कृत के समर्थ विद्वानों ने (शिष्टजनों ने) किया उनपर व्युत्पादक दृष्टि डालना ही व्याकरण है। संस्कृत का भारतवर्ष में प्रयोग विगत चार हजार वर्षों से होता आ रहा है। आरम्भिक डेड़ हजार वर्ष तो इसके वैदिक रूप का समय था जो क्रमशः लौकिक संस्कृत में बलता जा रहा था। प्रायः ५०० ई. में आविर्भूत आचार्य पाणिनि हो या उनसे कुछ पहले ७०० ई.पू. के आचार्य यास्क हो, दोनों ने संस्कृत के वैदिक और अपने युगों के भाषिक (लौकिक) रूपों की चर्चा की है। किसी भी

१. इस प्रसंग में पाणिनि के प्रसिद्ध भाष्यकार पतञ्जलि (१५० ई.पू.) की यह बात स्मरणीय है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति कुम्भकार से जाकर कहता है कि मुझे काम है कुछ घड़े बना दो, वैसे वैयाकरण में जाकर नहीं कहता कि मुझे प्रयोग करना है, मेरे लिए कुछ शब्द बना दीजिए। इस प्रकार व्याकरण शब्दों की रचना नहीं करता अपितु लोकत्रयुक्त या शिष्टजनों के वाक्यों में समागत शब्दों की व्याख्या करता है। यह बात अवश्य है कि ऐसी व्याख्या से आये हुए नियम लोक में चल पड़ते हैं, आदर्श बन जाते हैं। स्थिति में वैयाकरणों के समक्ष पूर्व-प्रचलित भाषा का स्वरूप स्पष्ट था जिसके पदों की व्याख्या करणीय थी। संस्कृत का यह सौभाग्य था कि उसे पाणिनि जैसे महान् वैयाकरण उम युग में ही मिल गये जब विश्व में कहीं भी भाषा के ऐसे विश्लेषण की कल्पना नहीं की। आज तक भी पाणिनि-जैसा कोई वैयाकरण किसी भी भाषा को नहीं मिल सका। फलस्वरूप संस्कृत भाषा की संरचना पाणिनीय पद्धति में ढलकर एक प्रकार से स्थिर हो गई। स्थिरता ने ही इसे ‘अमरभाषा’, ‘देवभाषा’, ‘सुरवाणी’, ‘अमर भारती’ जैसे नाम बाद में दिये। आरम्भ में तो इसे ‘भाषा’ ही कहते थे, ‘संस्कृत’ नाम तो तब मिला जब इसके समानान्तर प्राकृत आदि भाषाएँ प्रचलित हो गईं।

यह बात नहीं थी कि पाणिनि के बाद संस्कृत में परिवर्तन नहीं हुए। कुछ ही वर्षों के बाद पाणिनि के नियमों में कहीं-कहीं कुछ परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता हो गई। कात्यायन (३५० ई.पू.) ने अपने वार्तिकों के द्वारा यह कार्य किया। सूत्रों में उक्ल (प्रतिपादित), अनुक्त (नहीं कहा गया) या दुरुक्त (गलत कहा गया) का निरूपण वार्तिक कहा जाता है (उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्ता वार्तिकम्)। कात्यायन ने अपने वार्तिकों में कहीं ‘इतिवाच्यम्’, कहीं ‘उपसंख्यानम्’ (यह भी जोड़ दें) इत्यादि वाक्यों से पाणिनीय सूत्रों का संशोधन किया। किन्तु पाणिनि के प्रति अनुपम श्रद्धा रखने वाले पतञ्जलि (१५० ई.पू) ने वार्तिकों की छानबीन करके बहुत से वार्तिकों को अस्वीकार किया तथा पाणिनीय अष्टाध्यायी एवं वार्तिकों पर एक विशाल समीक्षा-ग्रन्थ अपने महाभाष्य के रूप में प्रस्तुत किया। व्याकरणशास्त्र इन तीन आचार्यों का ऋणी है। इन्हीं में पूरा संस्कृत व्याकरण समाविष्ट है (त्रिमुनि व्याकरणम्)। ये तीन मुनि हैं। ‘पाणिनीय शिक्षा’ नामक एक परवर्ती ग्रन्थ में कहा गया है-

बाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम्।

पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ।।

कात्यायन को वररुचि भी कहा गया है। ‘कथासरित्सागर’ में इनका वर्णन है। पाणिनि का व्याकरण-ग्रन्थ उस ढंग से नहीं लिखा गया है जैसे आजकल के व्याकरण होते हैं। आज के व्याकरण प्रकरण-पद्धति से लिखे जाते हैं, जैसे-वर्ण-प्रकरण, सन्धि- प्रकरण, सुबन्त, तिङन्त, समास, कृदन्त, तद्धित आदि। पाणिनि का व्याकरण शास्व-पद्धति से है जिसमें पृथक-पृथक् कायों की दृष्टि से सूत्र प्रस्तुत हैं। इसे सामान्य-विशेष (य उत्सर्गापवाद) क्रम कहते हैं। जहाँ-जहाँ दीर्घ होना है या दीर्घ होने की स्थिति में भी नहीं होगा हैं, ऐसे नियम (सूत्र) क्रम से सजाये गये हैं। पूरा व्याकरण जानना हो तो यह शास्त्रीय पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है। पाणिनि का व्याकरण तदनुसार आठ अध्यायों में विभक्त है जिसे अष्टाध्यायी कहते हैं। प्रत्येक अध्याय चार-चार पादों में विभक्त है। उनमें सूत्र हैं। कुल पूछ चार हजार से कुछ कम हैं। आज जब किसी सूत्र का स्थान निर्दिष्ट करते हैं तो तीन संख्याएँ लिखते हैं-अध्याय-संख्या, पाद-संख्या और उसमें सूत्र की संख्या। जैसे-‘इको यणचि सूत्र के बाद ६.१.७७ दिया जाता है, अर्थात् यह षष्ठाध्याय के प्रथम पाद का ७७ वाँ सूत्र है। प्रस्तुत व्याकरण-ग्रन्थ में सूत्रों के उद्धरण के साथ कोष्ठकों में इसका प्रयोग हुआ है।

पाणिनि के सूत्र-ग्रन्थ (अष्टाध्यायी) एवं पतञ्जलि के महाभाष्य की अनेक व्याख्याएँ आगे चलकर हुई। इतना ही नहीं, उनकी भी टीकाएँ हुई जैसे-अष्टाध्यायी की व्याख्या ‘काशिका’ (लेखक-वामन और जयादित्य) हुई तो इस पर भी न्यास (लेखक-जिनेन्द्रबुद्धि) और पदमञ्जरी (लेखक हरदत्त) नामक टीकाएँ विभित्र कालों में लिखी गई। महाभाष्य पर कैयट ने प्रदीप-टीका लिखी तो उस पर भी नागेश (१७०० ई.) ने उद्योत नामक व्याख्या लिखी। इन टीकाओं को समझने में शिक्षा की सीमा मानी जाने लगी तो व्याकरण एक साध्य बन गया, भाषा के विश्लेषण का शास्त्र हो गया। इतनी प्रौवता कहीं नहीं मिल सकती।

अष्टाध्यायी की परम्परा से संस्कृत व्याकरण का अनुशीलन भारतवर्ष में व्यापक रूप से हो रहा था किन्तु विविध शास्त्रों के उदय के साथ व्याकरण को जब कुछ विद्वान् केवल एक साधनमात्र (भाषा सीखने का तरीका) की श्रेणी में रखने का विचार करने लगे तब दूसरे व्याकरण-सम्प्रदायों का उद्भव हुआ जिनमें व्याकरण की गहराई में न जाकर झटपट संस्कृत- भाषा सीख लेने की पद्धति पर बल दिया जाने लगा। छात्रों को कम समय में साधारण संस्कृत सिखाकर ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन आदि का कामचलाऊ ज्ञान देना जब अध्ययन का उद्देश्य हो गया तब व्याकरण के अन्य सम्प्रदायों का आगमन शिक्षा क्षेत्र में होने लगा। इसी क्रम क्रम में कालाप व्याकरण (१०० ई.), चान्द्र व्याकरण (४०० ई.), जैनेन्द्र व्याकरण (४५० ई.), जैनशाकटायन (८५० ई.), सरस्वतीकण्ठाभरण (१०५० ई.). हैयव्याकरण (११५० ई.), संक्षिप्तसार (१३०० ई.), सारस्वत व्याकरण (१३०० ई.), मुग्धबोध (१३०० ई.) इत्यादि विभिन्न व्याकरण-प्रस्थानों के ग्रन्थ भारत के विविध क्षेत्रों में रचे गये और उनका पर्याप्त प्रचार-प्रसार भी हुआ।

Reviews

There are no reviews yet.