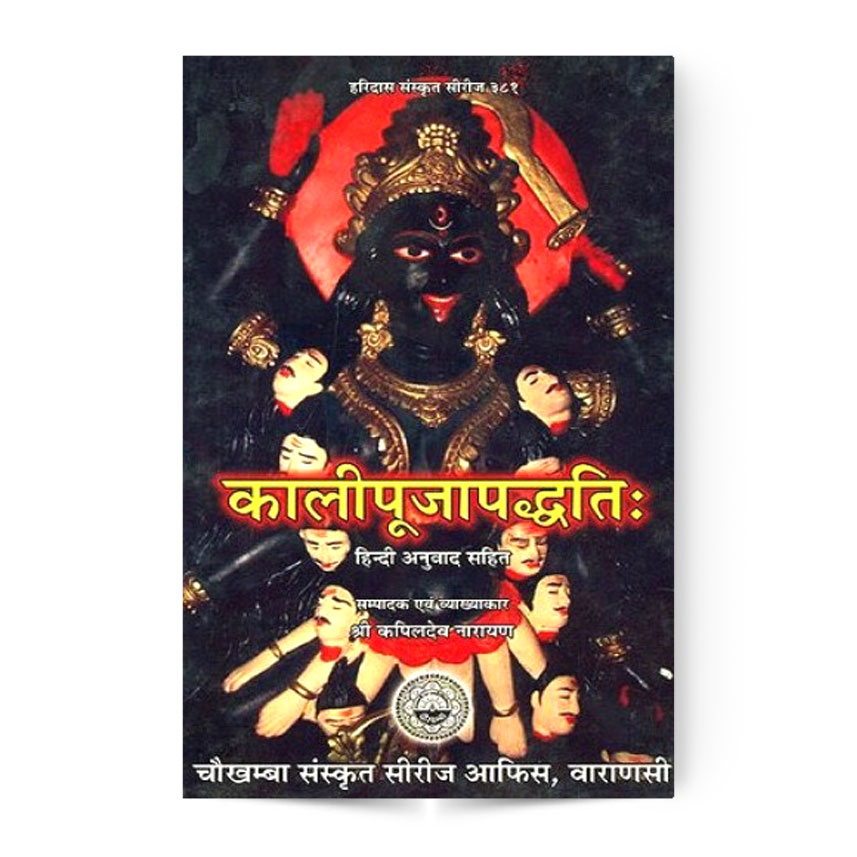

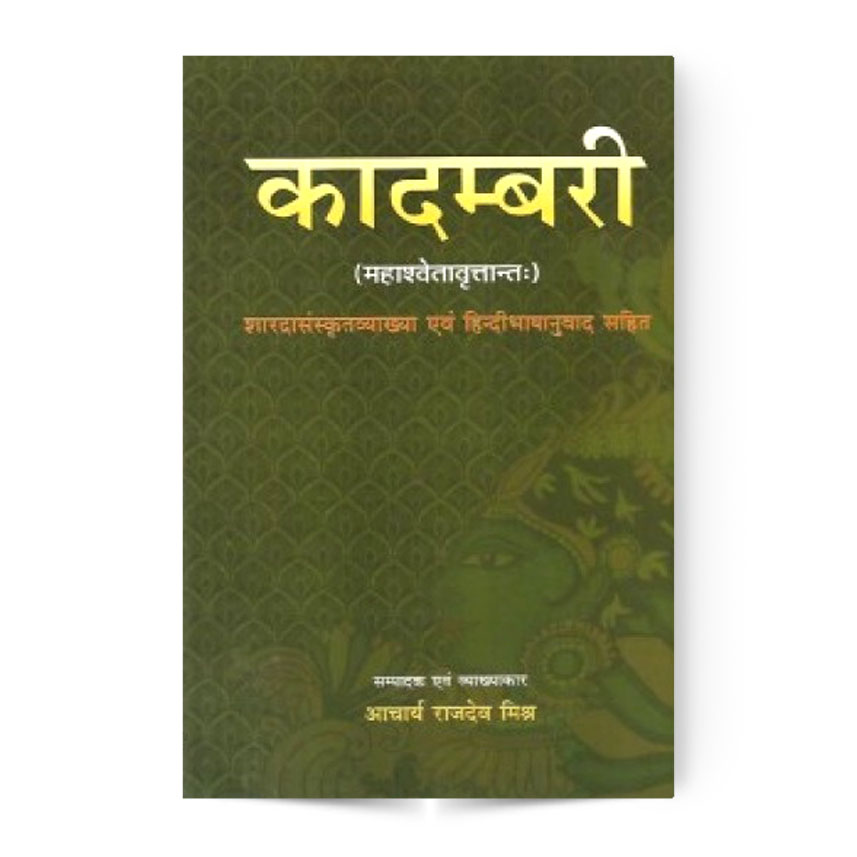

Kadambari Maha Shwetavrittant (कादम्बरी महाश्वेतावृत्तान्तः)

₹93.00

| Author | Acharya Rajadev Mishr |

| Publisher | Chaukhambha Surbharati Prakashan |

| Language | Hindi & Sanskrit |

| Edition | 2018 |

| ISBN | - |

| Pages | 224 |

| Cover | Paper Back |

| Size | 14 x 2 x 22 (l x w x h) |

| Weight | |

| Item Code | CSP0373 |

| Other | Dispatched in 3 days |

10 in stock (can be backordered)

CompareDescription

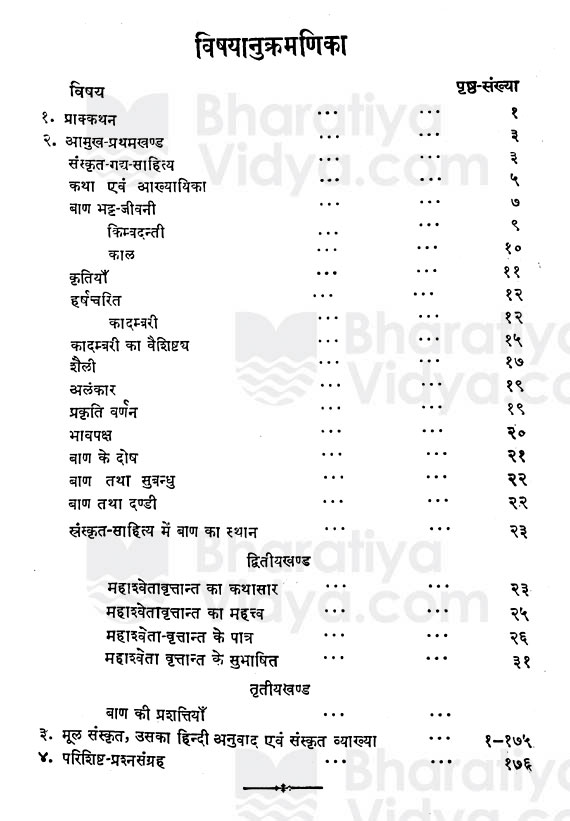

कादम्बरी महाश्वेतावृत्तान्तः (Kadambari Maha Shwetavrittant) संस्कृत-साहित्य के प्राचीनतम गद्य का दर्जन हमें कृष्ण यजुर्वेद की तैतिरीय संहिता में उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त धन्य संहिताओं में भी गय की स्थिति दृष्टिगोचर होती है अथर्ववेद का छठा माग गद्यात्मक है। बाद में ब्राहमा पन्चों की रचना गद्य में ही हुई। इसी प्रकार आरण्यकों में भी गद्य की प्रचुरता विद्यमान है। इनमें वैदिक गय का विकसित रूप मिलता है। अनेक उपनिषदों को रचना भी गद्य में हुई है। उपनिषदों का गद्य गरल है। सूत्रों में ऐसे गद्य का प्रयोग हुआ है, जो बिना किसी टीका की सहायता से दुर्बोध है। महाभारत का संस्कृत-गय सर्वप्रथम हमारा प्यान आकृष्ट करता है क्योंकि महामारत का गद्य सुन्दर एवं सुरुचिपूर्ण है तथा उसमें अलंकारों का भी जहाँ-तहाँ स्वाभाविक प्रयोग हुया है। इसी प्रकार व्याकरण, दर्शन आदि के ग्रन्थ भी प्रायः गद्य में हैं। शङ्कर, पतञ्जलि आदि किन्हीं माध्यकारों ने तो अपने माध्यधन्यों में प्रत्यन्त मनोरम, स्वाभाविक एवं रोचक गद्य का प्रयोग किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत में गद्य का प्रयोग अति प्राचीनकाल से चला जा रहा है।

गद्य-काव्य को उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह कहना नितान्त कठिन है। यद्यपि गद्य-काव्य का सुसम्बद्ध तथा तया विकसित रूप छठी शताब्दी से ही (सुवन्यु दण्डी, बाला आदि की रचनाओं में मिलता है, पर यह मानना असङ्गत नहीं है कि गद्य-काव्य का प्रचलन उक्त समय के पहले से ही था। वेदकालीन गद्य तथा सूत्रादि- प्रन्थों के गद्य में वह सौन्दयं तथा भावपरिपूर्णता नहीं मिलती जो काव्यगत सौदय्यं के लिए अपेक्षित होती है। यही कारण है कि उसको गद्य के भीतर चाहे मले परिगणित कर लिया जाय पर काव्य के अन्तर्गत परिगणित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हम पञ्चतंत्र, हितोपदेश आदि ग्रन्थों को भी गद्य-काव्य के अन्तर्गत स्वीकार नहीं कर सकते। इन सब ग्रन्थों का लक्ष्य रसास्वादन न होकर नीतिबोध मात्र है।

संस्कृत-गद्य-काव्यों में यद्यपि कथावस्तु लोककथाओं से ली गई परन्तु उनकी शैली पर पद्यकाव्यों का प्रभाव लक्षित होता है। गय-काव्य को व्यञ्जनाप्रणाली लोक कथाओं से सबंधा भिन्न है। दण्डी ने बोज को ग कर प्राच माना है, जो समास बहुलता में रहता है ‘भोजः समासभूयस्त्वमेतद् गद्यस्य जीवि सम्’। इसी पोज गुण से गद्य-काव्य में एक विशेष प्रकार की प्रगाढ़ता था जाती है। संस्कृत गय-काव्यों में समान बहुलता, अलङ्कारों का विरुद प्रयोग तथा पौरा णिक संकेतों को भरमार है। अनंत वर्णन शैली के कारण कथा भाग भौगा हो गया है। और वर्णनाच्यं था गया है। इनमें प्रायः शृङ्गार रस की प्रधानता है। धर्वत्र कल्पना और पाण्डित्य का प्रदर्शन है।

कात्यायन ने (३०० ई० पू०) अपने वाति में आस्याका का उल्लेख किया है। पतञ्जलि के महाभाष्य में तीन आण्याविकाओं का नाम निर्देश है’बासक दत्ता सुमनोतरा तवा भैमरथी। बाणभट्ट ने अने पूर्ववतों गद्य लेखकों में महार हरिश्चन्द’ का नाम आदर के साथ लिया है पतु उनकी कोई कृति अब तक नहीं मिली। खोजों द्वारा प्राप्त शिलालेखों में जिस बहुत-सनास बहुल गय शैली का दर्जन होता है, उसके द्वारा यह निःसङ्कोच स्वीकार किया जा सकता है कि मुन्धु बादि उत्कृष्ट कोटि के बद-काव्यकारों से पहले ही गद्यकाव्य की अलंकृत भैलो का प्रचार एवं प्रसार था। रुद्रदामन् के शिलालेख में उक शैली का सफल प्रयोग हुआ है। इस शिलालेख के पाने से बाण की शैली का स्वरा हो पाता है। हरिषेा की प्रयाग वाली प्रगस्ति में भी उत्कृष्ट कोटि की अलंकृत गद्य-शैली प्रयुक्त हुई है।

वस्तुतः गद्य-काव्य-कला का पूर्ण परिपाक सुबन्धु बाण तथा दण्डी की रचनाओं में ही हुआ है। गद्य-काव्य के लेखकों में सुबन्धु (छठी शताब्दी) का नाम सर्वप्रथम आता है और इनकी रचना ‘वासवदत्ता’ गर्दा काव्य का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें कवि का उद्देश्य वर्णन है। इसका कथानक अलंकारों से लदा हुआ है। श्लेष की छटा दर्शनीय है पर शैली रोचक नहीं है। दण्डी का समय संदिग्ध है। किन्ही प्रमाणों के आधार पर उनका समय सातवी शताब्दी के अन्त में तथा भाऊबी के प्रारम्भ में मानना उचित है। उनकी तीन रचनायें कही जाती है-१. कान्यादर्श २. दशकुमारचरित ३. धवन्तिसुन्दरीकया। तीसरी रचना, ‘अवन्ति सुन्दरी कथा’, संदिग्ध है। ‘काव्यादर्श’ अलङ्कार-शास्त्र का अन्य है और ‘दशकुमारचरित’ गद्य-काव्य है।

वास्तव में यदि विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि गद्य-काव्य- कला अपने उत्कृष्ट रूप में बाणनट्ट की रचनापों में ही दिवाई देते है। उनकी बोड़ का दूसरा कोई कवि संस्कृत-गद्य-काव्य के क्षेत्र में नहीं हुपा। उनके पत्र’त् भी गद्य-काव्य लिने गरे। धनपाल (१०००ई०) ने कादम्बरी से प्रभावित ‘तिलक-मञ्जरी’ की रचना की। बादीम सिह ने (१००० ई०) ‘गय-चिन्तानणि’ की सृष्टि की इसके बाद पं. धम्बिकादत्त व्यास ने (१८५८-१६०० ई०) ‘शिव- राज विजय’ नामक काय को प्रस्तुत किया जिसका प्रकाशन १९०१ ई० में काशी से हुआ। इनकी शैली में दण्डी और बाण का अनुकरण दौत्र पड़ता है। संक्षेप में यही गद्य काव्य के विकास का इतिहास है।

Reviews

There are no reviews yet.