Vyakti Vivek (व्यक्ति विवेकः)

₹127.00

| Author | Dr. Srimati Vibha Rani |

| Publisher | Chaukhambha Krishnadas Academy |

| Language | Sanskrit & Hindi |

| Edition | - |

| ISBN | - |

| Pages | 240 |

| Cover | Paper Back |

| Size | 14 x 4 x 22 (l x w x h) |

| Weight | |

| Item Code | CSSO0631 |

| Other | Dispatched in 1-3 days |

10 in stock (can be backordered)

CompareDescription

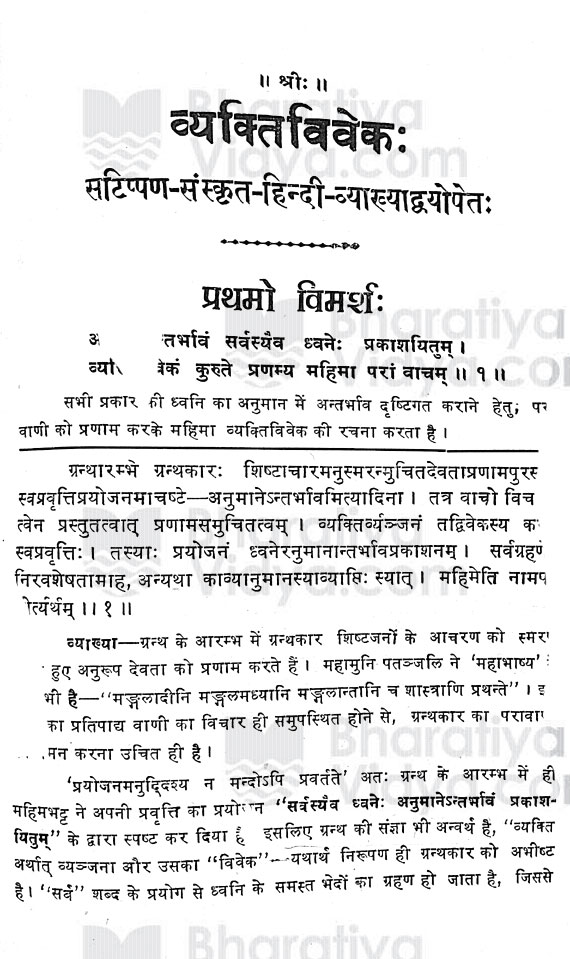

व्यक्ति विवेकः (Vyakti Vivek) व्यक्तिविवेक’ का संग्रंथन तीन विमलों में किया गया है। ग्रंथकार का मुख्य प्रतिपाद्य आनन्दवर्धन द्वारा प्रतिपादित व्यञ्जनावृत्ति का निराकरण करना है, साथ ही समस्त ध्वनि-प्रभेदों का अनुमान में अस्तर्भाव करना है। स्वयं महिमभट्ट का यह मानना है कि ब्यञ्जना ध्वनिसिद्धांत का प्राणभूत तत्त्व है- “प्राणभूता इग्नेयंक्तिरित्ति चैव विवेचिता”। ध्वनि का विशाल प्रासाद व्यञ्जना की नींव पर हो बड़ा है, अता महिमभट्ट ने एकमात्र ब्यञ्जना व्यापार के ही निरसन का प्रयास किया है। इस तथ्य का गहनता एवं विस्तार के साथ प्रथम और तृतीय विमर्श में निरूपण हुबा है। इनके अनुसार शब्द की एकमात्र शक्ति अभिधा है, अन्य शक्तियों का सम्बन्ध अयं से है और उन सबको अनुमान में ही अन्तभूत कर लिया है। इसके साथ ही आनन्दवर्धन की ध्वनि लक्षण कारिका को उद्धृत कर उसमें स्पष्टतया लक्षित होने वाले दस दोषों का विस्तार से निरूपण किया है और अन्त में ध्वनि का निहुँष्ट रुक्षण प्रस्तुत किया है जो वस्तुतः अनुमान में ही संगत होता है। महिमभट्ट व्यङ्ग्य व्यञ्जक भाव सम्बन्य वहीं मानते हैं जहाँ ज्ञाप्य और ज्ञापक की प्रतीति साथ होती है। यह सहभावेन प्रकाशकता चित्र मूति, घट, १८ प्रभृति वस्तुबों में ही हो सकती है, प्रतीति में पौर्वा- पर्य होने पर वे कार्यकारणभाव मानते हैं। बस्तुध्वनि और अलंकार ध्वनि में क्रम होने से साब्य-साधनभाव स्फुट है। किन्तु विभायादि तथा रस के मध्य जो कार्य कारणमूलक गम्यगमक भाव सम्बन्ध है उसका क्रम संलक्षित न होने से साध्यसाधन की सहप्रतीति का भ्रम होता है बौर इसे लोग व्यङ्ग्य व्यञ्जकभाव मान बैठते हैं। किन्तु बास्तविकता यह है कि वहाँ सह्नतोति नहीं हुआ करती केवल सहप्रतीति का भ्रम हुआ करता है। इस तरह महिमभट्ट के अनुसार रस, बस्तु औय बलंकार-तीनों प्रकार की ध्वनि में व्यङ्गध-व्यश्चक भाव उत्पन्न ही नहीं होता।

महिमभट्ट भक्ति और ध्वनि में भी अभेद मानते हैं। क्योंकि ये व्यङ्ग्य के प्राधान्यमात्र में ही ध्वनि की स्थिति स्वीकार नहीं करते अपितु अर्थान्तर की प्रतीति मात्र को ही ध्वनि की बाधारभूमि मानते हैं। इसलिये इनके मत में वाहे दीपकादि अलंकारों से प्रतीत होने बालो उपमा हो अथवा लावण्यादि अन्यार्थ में एड़ शब्द हों-सभी ध्वनि स्थल हो जाते हैं। ध्वनिवाद का खण्डन, करने पर भी महिमभट्ट रस के प्रबल समर्थक है। रसात्म कता के अभाव में काव्य व्यपदेश हो नहीं मानते। ध्वनियादी आचार्य रस को बंगी और अंग दोनों रूपों में स्वीकार करते हैं किन्तु महिमभट्ट रस को अंगी हो मानते हैं- सदैव इष्ठ होने के कारण। इसलिये इनके अनुसार प्रतीयमानार्थ के मात्र दो ही भेद हो सकते हैं-वस्तुरूप और अलंकार रूप। तृतीय रसरूप भेद को प्रतीयमानार्थ का भेद माना ही नहीं जा सकता क्योंकि वही अंगी है, वही काव्यरूप है; वह स्वयं भेद हो हो नहीं सकता।

Reviews

There are no reviews yet.